为进一步贯彻习近平总书记“用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去”重要讲话精神,2024年4月27日中国农业大学营养与健康系研究生会特举办“山河足下”师生红色地标打卡合影活动,鼓励师生寻访红色记忆,图说薪火使命。

当我们沉浸于生活的忙碌,有时会忽略身边那无比美丽的景色。祖国的大好山河,城市的烟火韵味,博物馆的沉积……一幅幅师生的投稿作品定格了光影瞬间,记录着我们身边的简单美好,下面便来揭晓师生红色地标打卡合影活动征集评选结果。

樊畅:五一期间前往革命圣地西柏坡参观,在这里,毛泽东和他的战友们召开了中国共产党全国土地会议,通过了《中国土地法大纲》,实现了“耕者有其田”;指挥了辽沈、淮海、平津三大战役,决定了中国的命运;召开了中国共产党七届二中全会,描绘了新中国宏伟的蓝图。新中国从这里走来,赶考路从这里启程。作为新时代的青年我们要继续坚定历史自信、增强历史主动,走好新的赶考之路,交出新的优异答卷。

刘依凡:五一期间前往长沙,毛主席青年艺术雕塑以心忧天下、放眼未来的气魄矗立在市中心、湘江畔的橘子洲头,深情凝望着这座历史悠久而又富含现代气息的城市。

营养与健康系研究生党支部联合活动:在黑山扈抗日战斗纪念园,大家共同学习了黑山扈的抗战历史,重温先辈们的爱国故事。1937年中共中央北方局直属东北工作特别委员会组建的国民抗日军在海淀黑山扈地区与日军展开激战。战斗中国民抗日军击溃了敌军的炮兵中队,击落了一架敌机,取得卢沟桥事变后的首次胜利。回顾这段历史,革命先烈们英勇顽强、浴血奋战的事迹令人钦佩。

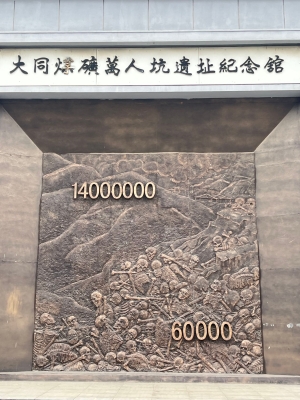

高阳: 大同煤矿“万人坑”遗址纪念馆位于山西省大同市西南。纪念馆主要由“万人坑”遗址和展馆两部分组成。“万人坑”遗址分上、下两洞,上洞宽5-6米,深40多米;下洞宽3-4米,深70多米,坑内层层叠叠堆满了死难矿工的尸骨。展馆建筑面积3500平方米,通过展陈内容再现了日本侵略者掠夺煤炭资源,迫害煤矿工人的历史。

作为大同人,从小就听家里的长辈提及“万人坑”这段惨痛的历史,但当我站在大同煤矿万人坑遗址纪念馆浮雕前的那一刻,身心不由得为之震动。浮雕上刻着14000000和60000这两个醒目的数字,听工作人员的讲解,他们分别代表着从1937年秋天到1945年间侵华日军从大同掠夺走的煤炭资源高达1400万吨和受迫害死难的矿工人数多达6万人,据《大同煤矿史》记载,1930年到1937年间,大同地区的煤炭总产量仅仅不足150万吨。冰冷的数字述说着沉痛的过往,继续前行,我看到的是漫山遍野的无名石碑,随着抗战的胜利,侵华日军在大同烧毁相关资料,很多受迫害死难的矿工,他们的身份已经无从查证。进入万人坑之后,隔着冰冷的玻璃幕墙,都是白骨,后据查证,这些白骨生前年龄普遍在17-35岁之间,为青壮年男性。

当下,青春的我们,在拼搏努力中为理想奋斗,谁可曾想,80多年前的这些青年们在暗无天日的环境中遭受着惨无人道的折磨!参观完纪念馆之后,我的心情久久不能平复。我们这一辈的青年人应当如何铭记历史,珍爱和平?首先要做到的就是应当主动了解历史,做历史的明白人。看过CCTV10播出的“大同煤矿遗址调查”纪录片后,我才了解到,原来当年死难的煤矿工人并非都是大同当地人,而是当年侵华日军从内蒙古、河北以及江苏等多地诱骗、强迫抓来的青壮年。万人坑也并不止我所参观的煤峪口万人坑这一处,在山西大同矿区,有20多处万人坑。我们应当牢记贯彻习近平总书记用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去的讲话精神!不往来时路,吾辈当自强!

赵碧菡:此次大别山之旅,让我走近了革命老区,感受着先人的执着与热血。这里的每一寸土地都见证了艰苦的烽火岁月;每一块砖瓦都记载了难忘的历史征程;每一株草都凝聚了先烈的鲜血和生命;每一个细节都彰显着一种奋发的精神。

靖一志:辽宁朝阳,曾经的“三燕古都”,世界花鸟的源头。这里发现了地球上第一只鸟“中华龙鸟”化石和第一朵开花的植物“辽宁古果”,因此这里被誉为第一只鸟起飞的地方、第一朵花绽放的土地。中华龙鸟的发现具有里程碑式的意义,它是第一件被报道的长羽毛的恐龙化石,这一发现使古生物学家逐渐意识到非鸟类兽脚类恐龙也可以拥有鸟类的特征。中华龙鸟生活在亿年前的白垩纪早期,它的发现对于鸟类来源于小型兽脚类恐龙是一个有力的支撑,中华龙鸟等重要化石的发现为处理争辩已久、悬而未决的鸟类来源问题提供了有力的证据。辽宁古果则是作为迄今为止世界上发现最早的被子植物。

马千涵:阜成门内大街,古色古香的老北京历史与热气腾腾的胡同生活气息交融,历史的层次就在这里铺展开来,组合成一条极具特色的街道。这里绿荫遮蔽,古建林立,有着别样的自在和安闲。约上两三好友,漫步街头,看看建筑,喝杯咖啡不失为一种愉快周末的方式。

有着750年历史的妙应寺白塔是由尼泊尔工艺家阿尼哥设计施工,融合了中尼佛塔的建筑风格,如同一个巨大的宝葫芦,矗立在北京民居之间。白塔寺西侧的胡同仿佛应了汪曾祺曾口中“四方食事,不过一碗人间烟火”,历史的层次就在这里铺展开来。

王哲:五一假期游颐和园感悟北京清朝园林艺术,游大召寺感悟呼市明代召庙文化。

谢雨诗:游八达岭长城,回望征途千山远,翘首前路万木春。

人民日报里曾经说过这样一句话:“能拍就拍,能照就照,想炫的一定要去炫,十年后,再好的相机和技术,也拍不出如此般模样,大胆地记录生活,你现在的每天,都是被值得收藏的。”感谢投稿参与者把美好的瞬间带给营养系师生,每位投稿入选的师生均可获得精美小礼品一份,即日起可到办公室刘老师处领取。

高精尖

营养视界

地址:北京市海淀区清华东路17号 中国农大网络中心技术支持 校备案号:317_19001

中国农业大学营养与健康研究院 版权所有 ©2020 All Right Reserved